1인당 국민소득 첫 2만6000달러 넘어.. 통계의 마술 (종합)

환율효과 제외하면 1인당 GNI증가율, 전년보다 못해

3% 턱걸이한 성장률..설비투자 증가율은 4년만에 마이너스

이데일리 최정희 입력 2014.03.26 18:31

[이데일리 최정희 방성훈 기자]

지난해 1인당 국민소득이 처음으로 2만6000달러(원화 2800만원)를 넘어섰다.

3년째 2만달러 초반대에서 허우적대다 갑자기 소득이 늘어난 것이다.

경제가 미약하게나마 회복되면서 소득이 증가한 측면도 있지만 통계 개편이 마술을 부린 결과다.

국민계정이 새 국제기준(2008년SNA)과 기준년 개편(2005년→2010년)으로 재작성됐다.

그 결과 국민소득은 물론, 경제규모, 경제성장률 등이 일제히 개선됐다.

새 국제기준은 연구개발(R & D) 및 오락, 문학작품, 무기 등에 쓰는 비용을 자산으로 처리토록 했다.

우리나라는 GDP대비 R & D지출액 비중(2011년)이 세계 2위로 높은 수준인 만큼

새 국제기준 적용으로 경제규모가 늘어나는 유리한 측면이 있다.

다만 이는 정부나 기업의 소득규모를 키울 뿐 가계에 미치는 영향이 적다.

이에 따라 숫자상으론 경제지표가 개선됐지만, 국민이 체감하는 소득 증가는 여전히 미약하다.

자료: 한국은행

◇ 소득 늘었지만..1인당 가계 실소득 비중, OECD평균보다 부진

국민소득이 늘어나긴 했지만, 통계개편과 기저효과 등 착시로 인한 부분이 크다.

전체 소득에서 가계소득이 차지하는 비중이 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 낮을 뿐 아니라

환율효과만 제외해도 지난해 1인당 국민총소득(GNI) 증가율이 2012년보다 떨어진다.

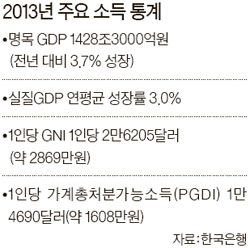

한국은행이 26일 발표한 '2013년 국민계정(잠정)'에 따르면 지난해 명목 국내총생산(GDP)은

1조3043억달러로 6.7%(819억달러) 증가했다.

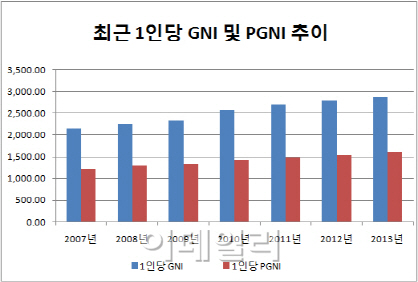

여기에 해외에서 벌어들인 소득을 더한 뒤 인구 수로 나눈 1인당 국민총소득(GNI)은 2만6205달러로

6.1%(1509달러) 증가했다.

통계개편으로 연평균(2001~2012년) 명목 GDP증가율과 1인당 국민총소득 증가율이 0.3%포인트

상승하는 효과가 반영된 것이다.

2012년 1인당 국민총소득 증가율이 1.6%로 2009년 금융위기 여파로 마이너스를 기록한 이래

가장 낮았던 점을 감안하면 기저효과도 작용한 것으로 풀이된다.

다만 환율 상승률(2.8%포인트)을 제외한 지난해 1인당 GNI는 2869만5000원으로 3.1% 증가해

2012년(3.3%) 증가율보다 낮다.

이는 정부와 기업, 가계 등 모든 경제주체들이 벌어들인 소득을 포함한 개념이다.

실제 가계가 벌어들인 1인당 가계총처분가능소득(PGDI)은

1만4690달러(원화 1608만6000원)로 전년보다 7.5%(1020달러) 증가했다.

PGDI는

개인이 벌어들인 소득에서 세금이나 국민연금을 빼고 보조금을 더한 것으로

개인 주머니 사정을 가장 잘 대변하는 지수다.

PGDI가 2012년(1.7%)보다 높은 증가율을 보인 것은

통계개편에 따른 영향보단 무상보육 등 복지혜택 증가, 신입직원 임금 정상화 등의 노력이

감안된 것이란 게 한은의 설명이다.

다만 정영택 한은 경제통계국장은

"가계총처분가능소득엔 종교단체 등 민간의 비영리단체까지 포함한다"며

"가계만 발라낼 경우 1400만달러 내외, 1500만원 수준이 될 것으로 추정된다"고 밝혔다.

가계와 기업, 정부를 포함한 1인당 GNI에서 1인당 PGNI가 차지하는 비중은 56.1%로

전년(55.4%)보다 늘어났지만 여전히 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준인 62.6%(2012년 기준)에

비해선 턱없이 모자라다.

미국(74.2%), 프랑스(66.9%), 일본(64.2%)보다도 못한 수준이다.

전체 소득 중 가계로 유입되는 소득이 주요국보다 현저히 낮은 것이다.

한편 물가를 고려한 국민이 실제 구매력을 보여주는 실질 국민총소득(GNI)은 4.0% 증가해

3년만에 가장 높은 증가율을 보였다.

수입가격이 수출가격보다 더 빨리 하락한 데 따른 교역조건 개선 때문이다.

◇ 지난해 성장률 3%..통계개편으로 0.2%포인트 올랐나

지난해 실질 국내총생산(GDP)은 전년보다 3.0% 증가했다.

이는 지난 1월말 발표된 경제성장률 속보치 2.8%보다 0.2%포인트 오른 것이다.

통계개편으로 경제성장률이 연 평균 0.3%포인트 오르는 효과가 있다는 점을 감안하면

0.2%포인트는 통계개편으로 인한 증가로 해석된다.

그러나 숫자만 높아졌을 뿐 내용을 들여다보면 여전히 성장세가 미약하다.

순수출(수출에서 수입 제외, 1.5%포인트)과 내수(1.4%포인트)가 성장에 고루 기여했지만,

내수를 뜯어보면 기업 투자는 여전히 부진하다.

설비투자는 1.5% 감소하면서 2009년 이후 처음으로 마이너스로 돌아섰다.

총투자율도 28.8%로 글로벌 금융위기 직후 수준으로 떨어졌다.

그나마 건설투자가 6.7% 늘어나 4년만에 플러스를 보였다.

민간소비 증가율은 2.0%였지만, 여전히 정부소비 증가율(2.7%)엔 못 미쳤다.

정 국장은

"민간소비가 꾸준히 늘어나고 있지만, 설비투자는 여전히 부진하다"고 말했다.

이근태 LG경제연구원 연구위원은

"과거 경제회복기에 비해 수출이 경제성장을 주도하지 못하고 있는 상황에서

내수가 상대적으로 늘어났지만, 워낙 안 좋았던 부분이 반등한 측면이 크다"며

"과거에 비해 성장 활력이 낮아졌다"고 밝혔다.

다만 올해는 지난해보다 경기회복 강도가 세질 것이란 전망도 나온다.

임희정 현대경제연구원 실물경제팀장은

"올 1, 2월 경제지표가 예상보다 부진하지만, 하반기로 갈수록 설비투자 등이 살아나는 등

경기가 더 회복될 것이란 기대감이 있다"고 말했다.

최정희 (jhid0201@edaily.co.kr)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[뉴스분석] 국민소득 높은데 내 지갑은 왜 얇지?

1인당 2869만원 … 체감소득과 차이 나는 이유

중앙일보 김원배

입력 2014.03.27 00:08 수정 2014.03.27 04:22

국민총생산(GDP) 산출 방식이 바뀌면서 지난해 성장률이 3%로 높아졌다.

1월에 발표됐던 속보치(2.8%)보다 0.2%포인트 높다.

새 기준에 따라 산출된 지난해 1인당 국민소득(GNI)은 2만6205달러였다.

2012년 1인당 GNI는 2만2708달러에서 2만4696달러로 늘어났다.

숫자가 커졌다고 좋아할 일은 아니다.

경제 상황은 똑같은데 셈법을 바꿔 생긴 결과이기 때문이다.

생산이나 소비가 늘고 경기가 좋아져서가 아니라 연구개발(R&D) 비용 같은 것들을 새로 GDP에 포함시킨

영향이라는 얘기다.

오히려 국민들이 체감하는 경기나 소득과의 격차를 키울 수 있다는 지적이 나온다.

26일 한국은행에 따르면

지난해 1인당 GNI는 원화 기준으로 2869만원이다.

4인 가구라면 1억원이 넘는 소득을 올려야 평균 수준이라고 생각할 수 있다.

그러나 국세청에 따르면 2012년 연말정산 대상자 근로소득자 1576만 명 중 연봉이 1억원을 넘는 사람은

전체의 2.6%인 41만여 명에 불과했다.

통계와 현실이 너무 차이가 난다.

가장 큰 이유는 한은이 발표하는 국민소득에 기업과 정부의 소득이 포함돼 있기 때문이다.

기업이 벌어 쌓아둔 유보금과 정부가 걷은 세금이 대표적이다.

그래서 한은은 가계와 민간 비영리단체의 소득만 계산한 1인당 가계총처분가능소득(PGDI)을

따로 발표하고 있다.

지난해 1인당 PGDI는 1608만원이었다. 물론 이 금액도 모두 가계소득은 아니다.

종교·자선단체 같은 민간 비영리단체의 소득이 포함되는데, 정확히 알기 어렵다.

정영택 한은 경제통계국장은

"공식 통계는 아니지만 가계부분의 1인당 소득은 1500만원 정도"라고 말했다.

지난달 통계청이 발표한 '가계동향'도 이를 뒷받침한다.

지난해 월평균 가구 소득을 연간으로 환산하면 4994만원이 나온다.

이를 평균 가구원수 3.25명으로 나누면 1인당 연소득은 1536만원 정도다.

결국 국민들이 실제 버는 돈은 1인당 GNI의 60%가 안 되는 셈이다.

통계와 체감의 괴리는 올해 국내총생산과 국민소득 산출 기준이 바뀌면서 더 커졌다.

무엇보다 그동안 GDP에 잡히지 않았던 R&D 비용과 드라마·오락 제작비 같은 것들이 새로 반영됐다.

예컨대 200원짜리 원자재에 100원의 R&D 비용을 투입해 500원짜리 물건을 만들어 팔았다면

지금까진 GDP가 200원으로 계산됐다.

원자재값 200원과 R&D 비용 100원을 뺀 나머지를 부가가치로 봤기 때문이다.

하지만 새 기준으론 GDP가 300원으로 계산된다.

기술 등 지식재산생산물은 단순한 원자재가 아니라 여러 해에 걸쳐 생산성을 높이는 역할을 한다.

따라서 단순 비용으로 처리할 게 아니라 부가가치가 있는 자본재로 봐야 한다는 것이다.

이런 새 기준은 유엔이 2008년에 정했다. 한국은 이번 개편으로 GDP가 7.8%(2010년 기준) 늘었다.

앞서 이 기준을 적용한 미국(3.6%), 호주(4.4%), 캐나다(2.4%)보다 폭이 크다.

R&D 투자 비중이 다른 나라보다 높기 때문이라는 게 한은의 설명이다.

한국의 경제 규모 대비 R&D 지출 비율은 이스라엘·핀란드에 이어 세계 3위다.

문제는 이런 항목이 경기나 개인 소득과는 큰 상관이 없다는 점이다.

R&D는 기업 내부에서 주로 이뤄진다.

무기가 많아졌다고 경기가 좋아지는 것도 아니다.

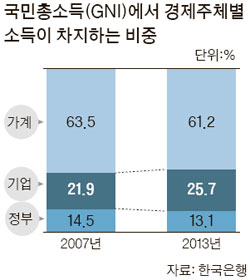

이에 따라 전체 국민소득에서 가계가 차지하는 비중이 줄어드는 추세가 더 뚜렷해질 수 있다는 우려가 나온다.

한은에 따르면 국민소득 중 가계의 몫은 2007년 63.5%에서 지난해 61.2%로 감소했다.

반면 같은 기간 기업의 비중은 21.9%에서 25.7%로 증가했다.

김중수 한은 총재는 2월 서울파이낸셜포럼 강연에서

"경제성장이 고용창출과 임금인상으로 이어지지 않고 있다. 개인과 기업 간 소득격차가 축소돼야

성장과 소득 상승의 선순환을 만들 수 있다"고 지적했다.

일부에선 이런 현상을 '소득 없는 성장' '임금 없는 성장'이라고 부른다.

박종규 한국금융연구원 선임연구위원은

"기업들이 내부에 현금을 쌓아두려는 것을 억제하고 임금을 더 주거나 배당을 하도록 정책을 펴야 한다.

그렇지 않으면 일본식 장기불황에 빠질 수 있다"고 지적했다.

반론도 있다.

김창배 한국경제연구원 연구위원은

"요즘은 투자가 대규모로 이뤄지고 불확실성도 커져 기업 입장에선 현금 확보가 필수적이다.

기업이 투자할 수 있는 환경을 만드는 게 더 시급하다"고 말했다.

김원배·이지상 기자

◆ GDP(Gross Domestic Product)=

국내총생산을 말한다.

우리나라 국적이든 외국인이든 관계없이 우리나라 국경내에서 이뤄진 생산활동을 모두 포함하는 개념이다.

즉 한 나라의 영역내에서 가계·기업·정부와 같은 모든 경제주체가 일정 기간 동안 생산활동에 참여해 창출한

부가가치 또는 최종생산물을 시장가격으로 평가한뒤 더한 것이다.

◆ GNI(Gross National Income)=

국민총소득을 뜻한다.

한 나라의 국민이 생산활동에 참여한 대가로 받은 소득의 합계다.

한 국적 소유자에 해당하므로 해외로부터 자국 국민이 받은 소득(국외수치요소소득)도 포함된다.

반면 국내총생산(GDP) 중에서 외국인에게 지급한 소득(국외 지급요소소득)은 제외된다.

◆ PGDI(Personal Gross Disposable Income)=

가계총처분가능소득을 말한다.

가계와 가계에 봉사하는 비영리단체의 소득을 더한 수치다.

1인당 국민총소득(GNI)에서 가계와 비영리단체를 제외환 경제주체(기업·정부 등)가 생산한

기업 수익, 세금, 사회보험부담금을 뺀 것이다.

GNI가 실제 국민의 소득과 괴리가 있어 PGDI가 제한적이지만 실질적인 구매력을 나타내는 지표로 쓰인다.

'사회관' 카테고리의 다른 글

| [핫포토] 역사 속으로 사라진 '아현고가'.. 철거 전과 후 (0) | 2014.03.27 |

|---|---|

| ‘박정희 반인반신’ 발언에 이어… 이번엔 내리던 비를 멈췄다? (0) | 2014.03.27 |

| "청와대 상공 뚫렸다"..무인항공기 촬영 사실도 몰라 (0) | 2014.03.26 |

| 자살시도 12시간 전 언론과 인터뷰 왜?.. '의문의 행보' (0) | 2014.03.25 |

| CNK 회장 자진 귀국..MB 정권 실세 수사 재개 (0) | 2014.03.24 |