당장 잘리게 생겼는데 ‘차별’ 참고 산다

한겨레 | 기사입력 2008.06.30 21:11

| 최종수정 2008.07.01 01:01

비정규직법 시행 1년 법 비웃는 고용불안·차별

사쪽 회유·압박…동일노동 동일임금 '높은 벽'

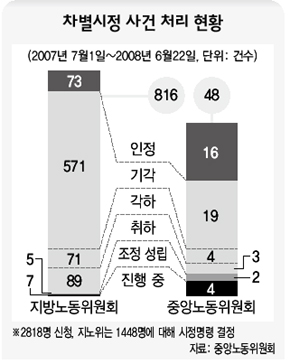

노동위 차별시정 10%만 인정 대부분 기각·각하

'당사자만 신청' 절차도 까탈…기다리다 '해고'

"비정규직 노동자 혼자서 차별에 맞서 회사라는 '높은 벽'을 넘기란 참말로 힘듭니다."

사쪽 회유·압박…동일노동 동일임금 '높은 벽'

노동위 차별시정 10%만 인정 대부분 기각·각하

'당사자만 신청' 절차도 까탈…기다리다 '해고'

"비정규직 노동자 혼자서 차별에 맞서 회사라는 '높은 벽'을 넘기란 참말로 힘듭니다."

지난해 7월 전국에서 처음으로 차별시정 신청을 냈던 농협중앙회 고령축산물공판장

비정규직 노동자 ㄴ(32)씨의 말이다.

도축 일을 하는 그는 동료 19명과 함께 "정규직과 똑같은 일을 하는데도 임금이

정규직의 절반도 안 된다"며 경북지방노동위원회에 시정 신청서를 냈다.

그러나 회사 쪽 압박에 10명이 신청을 취하했고,

10월부터는 '계약 기간 만료'를 이유로 함께 신청했던 동료 5명이 차례차례 해고됐다.

노동위원회가 같은 달 정규직과의 '차별'을 일부 인정하고 시정명령을 했지만,

이미 해고된 이들에게 '때늦은' 조처는 아무 의미가 없었다.

결국 ㄴ씨 등도 고용 보장 조건으로 사건을 취하할 수밖에 없었다.

그나마 이들은 계약직에서도 밀려나, 오는 10일부턴 외주화된 다른 도급업체에서 일한다.

차별시정 제도의 '실효성'이 거의 없음을 단적으로 보여주는 보기다.

차별시정 제도의 '실효성'이 거의 없음을 단적으로 보여주는 보기다.

'동일 노동, 동일 임금' 원칙에 따라 정규직과 비정규직의 차별을 없애도록 한

차별시정 제도는 비정규직법의 핵심으로 꼽힌다.

중앙노동위원회는

중앙노동위원회는

지난 22일까지 지방노동위원회에 접수된 차별시정 사건이 816건

(이 가운데 중앙노동위원회에 이른 사건은 48건)이라고 30일 밝혔다.

신청자는 2818명이다.

이 제도가 적용된 300인 이상 대기업 비정규직 노동자 35만여명 가운데 1%도 안 되는 규모다.

그나마 한국철도공사 사업장 1곳에만 1400여명이 몰려 있고,

사업장도 철도·도로공사 등 몇 곳에 치우쳐 있다.

또 신청 사건 가운데 지방노동위원회에서 차별로 인정된 건

약 10%인 73건(중앙노동위원회 16건)뿐이다.

나머지는 기각되거나 각하됐다.

중도에 사건을 취하하는 노동자들도 많다.

중도에 사건을 취하하는 노동자들도 많다.

"계약을 해지하겠다는 등의 회사 쪽 압박과 회유를 견디다 못해

자진 취하하는 사례가 많다"고 박주영 노무사는 지적했다.

'고용 불안' 상태에 놓이느니 '차별'을 참고 말겠다는 것이다.

차별시정 신청 자격을 '비정규직 당사자'로 제한한 탓이다.

신청 절차도 까다롭다.

신청 절차도 까다롭다.

노동위원회는 차별을 비교할 정규직 노동자가 누구인지,

임금 격차가 어느 정도인지 따위를 신청서에 적시하라고 요구한다.

정보가 부족한 비정규직으로선 막막해질 수밖에 없다.

ㄴ씨는 "정규직의 월급 명세표를 훔치다시피 해서 냈다"고 했다.

최종 차별 판정까지도 '첩첩산중'이다.

최종 차별 판정까지도 '첩첩산중'이다.

회사가 불복하면, 중앙노동위 재심에 법원 소송까지 2~3년이 걸릴 수 있다.

성과금 차별로 중앙노동위가 시정명령한 한국철도공사 사건은 법원에 계류 중이다.

1~2년마다 계약을 갱신하는 기간제 노동자가 이 기간을 버텨내기란 쉽지 않다.

실익도 별로 없다.

차별시정 명령에 따라 보상받는 액수는 신청일로부터 3개월 안에 차별받은 임금뿐이다.

7월1일부터 차별시정 제도 적용 대상이 100~299인 중소기업에까지 확대된다.

7월1일부터 차별시정 제도 적용 대상이 100~299인 중소기업에까지 확대된다.

하지만 노동부와 중앙노동위는 아직 제대로 된 평가도 내놓지 않았다.

법에 두도록 한 중앙노동위의 차별시정 전문위원도 예산 확보의 어려움을 이유로

지난 4월에야 채용했다.

김성희 한국비정규노동센터 소장은

김성희 한국비정규노동센터 소장은

"여러 이유로 차별시정 명령이 내려진 사건이 드물고,

남녀고용평등법과 같은 차별 예방 효과도 크지 않아 보인다"며

'시사관' 카테고리의 다른 글

| 정의구현사제단, `재협상 촉구' 시국미사 (0) | 2008.07.01 |

|---|---|

| 경기지표 줄줄이 추락..침체 본격화 (종합) (0) | 2008.07.01 |

| 사제단 시국미사로 다시 찾은 `비폭력' 촛불 (0) | 2008.07.01 |

| 평양은 지금 '공사중' (0) | 2008.06.30 |

| PD수첩-농식품부 '광우병' 격전 (0) | 2008.06.30 |