https://v.daum.net/v/20230115120016147

주민등록 인구 3년 연속 감소…

'나홀로 가구' 1천만 눈앞

계승현 입력 2023. 1. 15. 12:00 수정 2023. 1. 15. 16:19

작년 인구 19만9천여명 줄어… 세대원수 2.17명 역대 최저

남녀 인구 격차 최대… 여자 20%가 65세 이상

고령층 1인 가구 [연합뉴스 자료사진]

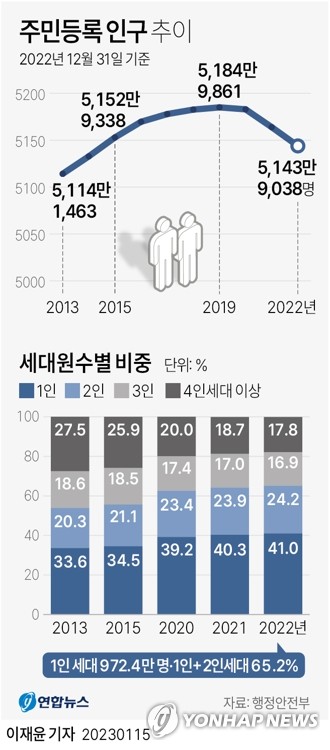

2020년, 2021년에 이어 2022년에도 인구가 감소한 것으로 나타났다.

1인 세대는 증가세가 이어져 1천만 세대 돌파를 앞두고 있으며,

여성 고령인구 비중이 처음으로 20%를 넘었다.

행정안전부는

2022년 12월 31일 기준 우리나라 주민등록 인구가

5천143만9천38명으로,

2021년(5천163만8천809명)보다 19만9천771명(-0.39%)

줄어들었다고 15일 밝혔다.

이는 자연적 요인(11만8천3명)에 의한 감소뿐 아니라

장기 거주불명자 직권말소(10만1천938명)의 영향에 따른 것이다.

2013∼2022년 성별 주민등록 인구 추이

성별로 보면

남자 인구 감소는 4년 연속 이어졌으며,

여자 인구도 2021년에 이어 2년 연속 감소 추세다.

남녀간 인구 격차는 16만5천136명으로,

2015년 처음으로 여자 인구가 남자 인구를 추월한 이래

역대 최대로 벌어졌다.

여자 2천580만2천87명, 남자 2천563만6천951명이다.

2013∼2022년 세대수 및 평균 세대원수 현황

1인 세대는 증가세가 이어져

전체의 41.0%(972만4천256세대)를 기록해

1천만 세대 돌파를 목전에 두고 있는 반면,

3인·4인 세대 이상 비중은 꾸준히 줄고 있다.

1인 세대와 2인 세대를 합하면 전체의 65.2%를 차지했다.

이같은 흐름으로 세대원 수는 줄면서 세대 수는 해마다 늘고 있다.

전체 세대는 2021년 말보다 23만2천919세대(0.99%) 늘어

2천370만5천814세대를 기록했고,

평균 세대원수는 사상 최저치인 2.17명으로 줄었다.

연령대별 인구를 보면,

50대(16.7%)가 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있으며,

2021년 말에 비해 60대 이상 전 연령층에서 인구가 증가했다.

2017년 고령사회에 진입한 이후,

고령(65세 이상) 인구 비중은 지속해서 증가해

2022년말 전체 인구의 18.0%를 차지하고 있다.

또 성별 고령인구 비중은

여자(20.1%)가 처음으로 20%를 돌파했으며,

남자(15.9%)보다 4.2%포인트 높다.

시도별 고령인구 비율을 보면

전남(25.17%), 경북(23.78%), 전북(23.20%), 강원(22.77%),

부산(21.47%), 충남(20.58%) 등 6곳은

초고령사회에 해당한다.

65세 이상 인구가 전체에서 차지하는 비율이 7% 이상인 경우

고령화사회, 14% 이상은 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로

구분된다.

인구소멸 위험 '수도권도 예외 없다' 경기 연천군 신서면 대광리 빈 집의 모습.

[연합뉴스 자료사진]

특히 2021년말과 비교할 때

충남(고령→초고령), 울산(고령화→고령), 경기(고령화→고령) 등

3곳은 초고령사회나 고령사회로 진입했다.

2021년말보다 인구가 증가한 자치단체는

경기, 인천, 세종, 충남, 제주 등 광역 5곳이며, 나머지는 인구가 줄었다.

기초 지자체는

인천 서구, 경기 화성시, 경기 평택시, 경기 파주시, 충남 아산시 등

52곳의 인구가 늘었다.

한창섭 행안부 차관은

"정부는 국가적인 당면 과제인 인구감소에 대응하기 위해

범정부적인 노력을 하고 있다"며

"관계부처와 협력해 지자체가 각자 특성에 맞는 지역활성화 정책을

펼쳐 나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"라고 말했다.

[그래픽] 주민등록 인구 추이 (서울=연합뉴스) 이재윤 기자 =

행정안전부는 2022년 12월 31일 기준 우리나라 주민등록 인구가

5천143만9천38명으로,

2021년(5천163만8천809명)보다 19만9천771명(-0.39%) 줄어들었다고

15일 밝혔다.

1인 세대는 증가세가 이어져 전체의 41.0%(972만4천256세대)를 기록해

1천만 세대 돌파를 목전에 두고 있는 반면,

3인·4인 세대 이상 비중은 꾸준히 줄고 있다.

yoon2@yna.co.kr 트위터 @yonhap_graphics 페이스북 tuney.kr/LeYN1

key@yna.co.kr

----------------------------------------------------------------------

https://v.daum.net/v/20230115180115267

女>男 인구 격차 역대 최대… 10가구 중 4가구 '나혼산'

송은아 입력 2023. 1. 15. 18:01 수정 2023. 1. 15. 20:04

2022년 19만9000명 줄어 5144만명

‘나홀로 가구’ 1000만세대 눈앞

출생아 성비는 여전히 남아 ↑

여성 고령화로 60대 때 역전

65세 이상 첫 900만 넘어서

고령 인구 비중 전체의 18%

세대원수 2.17명 ‘사상 최저’

지난해 한국 인구가 역대 최대 폭으로 줄었다.

인구는 3년 연속 감소했다.

신생아수는 25만여명으로 내려앉은 반면

사망자는 37만여명으로 훌쩍 뛰면서

전체 주민등록 인구는 약 5144만명으로 집계됐다.

여성 10명 중 2명은 65세 이상 고령인구였다.

고령 여성이 압도적으로 늘어남에 따라

남녀 인구격차는 역대 최대로 벌어졌다.

10가구 중 4가구가 홀로 살다 보니 전체 가구수는 증가했다.

사진=뉴스1

지난해 12월31일 기준

우리나라 주민등록 인구가 5143만9038명으로,

2021년(5163만8809명)보다 19만9771명(-0.39%) 줄었다고

15일 밝혔다.

출생·사망자 수 차이에 따른 자연감소는 11만8003명으로

역대 최대였다.

이와 별개로 5년 이상 장기 거주불명자를 일제히 조사해

10만1938명을 직권 말소했다.

지난해 태어난 신생아는 25만4628명(-3.23%)으로

처음으로 25만명대를 기록했다.

출생 등록자수는 2016년 이후 가파르게 하락했다.

2016년 41만명대이던 신생아는 이듬해 36만명대를 거쳐

2020년 27만명대로 주저앉았다.

반면 지난해 사망자는

37만2631명으로 전년(31만8423명)보다 5만4208명 늘었다.

사망자 증가 폭은 2020년 9269명, 2021년 1만659명으로

완만했으나 지난해는 크게 벌어졌다.

아기 울음소리가 줄면서 초고령사회 진입이 초읽기에 들어갔다.

지난해 65세 이상 고령인구는

926만7290명(2021년 885만여명)으로 처음으로 900만명을

넘어섰다.

고령인구 비중은 18%까지 늘었다.

유엔에 따르면

65세 이상 인구가 14% 이상이면 고령사회,

20% 이상은 초고령사회다.

한국은 2017년 고령사회로 진입했다.

고령 여성의 증가는 특히 두드러졌다.

전체 여성 중 65세 이상은 20.1%를 차지해 처음으로 20%를 돌파했다.

고령 남성의 비중은 15.9%다.

여성의 긴 수명은 남녀 인구 격차에도 영향을 미쳤다.

여성 노인이 늘면서 남녀 간 인구 격차는 16만5136명으로,

2015년 처음 여성이 남성 인구를 추월한 이래 역대 최대로 벌어졌다.

지난해 여성 인구는 2580만2087명, 남성은 2563만6951명이다.

남성 인구는 4년 연속, 여성 인구는 2년 연속 감소세다.

남녀 인구 격차는 순전히 여성 고령화의 결과다.

출생아 성비는 지난해 104.6으로 처음으로 105 아래로 내려왔으나

여전히 남아가 많이 태어난다.

이로 인해 50대까지는

남성 인구가 여성보다 연령대별로 약 9만∼30만명 더 많지만

60대가 되면 역전된다.

지난해 60대 여성은 377만명, 남성은 364만명이며

70대 이상은 여성 356만명, 남성 252만명이다.

1인 세대는 더 늘었다.

전체의 41.0%(972만4256세대)를 기록해

1000만세대 돌파가 눈앞이다.

1·2인 세대를 합하면 전체의 65.2%를 차지했다.

반면 3인 세대는 16.9%, 4인 이상 세대는 17.8%로 쪼그라들었다.

3·4인 이상을 합하면 2021년 35.7%에서 지난해 34.7%로 줄었다.

2016년과 비교하면

1인 세대는 6%포인트, 2인 세대는 2.7%포인트 늘어난 반면

3인 세대는 1.5%포인트, 4인 이상 세대는 7.3%포인트 감소했다.

결혼하지 않거나 독립·이혼·사별로 홀로 사는 이들이 증가한 것은 물론,

결혼해도 두 자녀 이상 낳지 않는 가족이 크게 늘어난 셈이다.

인구가 줄어도 ‘나홀로 가구’가 늘면서 세대수는 해마다 증가하고 있다.

지난해 전체 세대는

2021년 말보다 23만2919세대(0.99%) 늘어

2370만5814세대를 기록했다.

평균 세대원수는 2.17명으로 사상 최저치다.

세대수는

2016년 2129만여세대에서 2018년 2204만여세대를 거쳐

2020년 2309만여세대, 2021년 2347만여세대로 꾸준히 늘고 있다.

연령대별 인구는

‘586 세대’인 50대(16.7%)가 여전히 가장 많다.

이어

40대(15.69%), 60대(14.39%), 30대(12.86%),

20대(12.48%), 70대 이상(11.82%), 10대(9.14%),

10대 미만(6.87%) 순이다.

연령대별 증가 폭은

70대 이상이 0.54%포인트로 가장 컸고

60대도 0.52%포인트를 기록했다.

반면 10대 미만과 20대는 모두 0.41%포인트씩 감소했다.

이례적으로 10대는 0.02%포인트로 미미하게 증가했다.

사진=연합뉴스

한국이 늙어감에 따라

지역의 고령화와 인구 유출은 심각했다.

시도별 고령인구 비율을 보면

전남(25.17%), 경북(23.78%), 전북(23.20%), 강원(22.77%),

부산(21.47%), 충남(20.58%) 6곳은 이미 초고령사회다.

2021년말과 비교하면

충남(고령→초고령), 울산(고령화→고령), 경기(고령화→고령) 3곳은

초고령사회나 고령사회로 바뀌었다.

2021년 말보다 인구가 증가한 시·도는

경기, 인천, 세종, 충남, 제주 5곳에 그쳤다.

기초지방자치단체는

인천 서구, 경기 화성·평택·파주시, 충남 아산시 등

52곳이 인구가 늘었고 나머지 174곳은 모두 감소했다.

경북(1만6287명), 부산(1만3350명), 경남(1만2999명),

전남(1만2783명), 전북(1만533명)은

사망자보다 출생아가 적어 인구의 자연감소 폭이 컸다.

서울은

집값·직장 등 사회적 요인으로 인한 인구 감소가

3만5688명으로 가장 많았다.

경기(4만3971명), 인천(2만8170명)은

사회적 요인에 따른 인구 증가가 커

서울·지방 인구가 수도권으로 몰린 것으로 추정됐다.

한창섭 행안부 차관은

“인구 감소에 대응하기 위해 범정부적인 노력을 경주하고 있다”며

“자치단체가 각자 특성에 맞는 정주 여건 개선, 일자리 창출 등

지역 활성화를 위한 정책을 펼쳐 나가도록 적극 지원하겠다”고

밝혔다.

송은아 기자 sea@segye.com

'사회관' 카테고리의 다른 글

| 시베리아발 '한파 고속도로' 뚫렸다... '극과 극' 날씨 이유는? (1) | 2023.01.24 |

|---|---|

| “제발 우리집 좀 지어주세요”… 공사비 인플레 날벼락 맞은 재건축 (0) | 2023.01.18 |

| 尹대통령, UAE 가서 "대한민국 발목잡는 폐단 정상화하겠다" (2) | 2023.01.16 |

| “전세대출 한 달 이자만 100만 원”… 그래도 물가 우선 (0) | 2023.01.14 |

| 국회서 철거된 尹정부 풍자작품, 작가들이 직접 설명했다 (0) | 2023.01.10 |