연합뉴스 | 입력 2009.06.27 14:44| 수정 2009.06.27 16:27

(서울=연합뉴스) 김윤구 기자

조선왕릉 40기 전체가 세계문화유산으로 등재

왕릉 전체의 통합적 관리 인정받아

자연경관 융합, 공간배치 뛰어나

유네스코는 등재 평가 보고서에서 조선왕릉은 유교적, 풍수적 전통을 근간으로 한

또 조선왕릉이 능침공간, 제향공간, 진입공간으로 나뉘고 공간마다 독특한 조성방식과 석물이 있어

조선왕릉은 같은 유교문화권인 중국과 일본, 베트남 등의 왕릉과 비교했을 때도 독자성을 인정받았다. 평지에 능을 인공적으로 조성하는 중국 왕릉과 비교하면 자연 환경과 조화를 이뤘으며 일본 왕릉에

왕조가 500년 이상 이어졌고 모든 왕과 왕비의 능이 온전히 남아 있는 사례는 세계적으로도

왕릉을 이루는 광대한 수목이 시대의 변화에 따라 부분적으로 사라지고 외곽의 경계가 약간 변형된

조선시대에는 관리인인 능참봉과 관리 시설인 재실과 수복방을 뒀으며

시기별로 공간의 크기, 시설물의 건축 형식, 석물의 사용과 규모 등에서 각각 차이가 있어

풍수를 고려해 입지를 선정해 자연환경을 최대한 고려하면서도 제례공간으로서 위엄과 상징성도

각 능은 본래의 자연지형을 보존하기 위해 단릉, 쌍릉 등 다양한 형식으로 조성됐으며

유교의 전통을 바탕으로 하면서 매장자의 극락영생을 염원하는 불교적 요소와 12지신상 등

국왕의 무덤은 절대 왕권을 과시하기 위해 규모를 크게 만드는 것이 일반적이나

도성과 멀리 떨어져 있지 않은 범위에서 풍수적으로 가장 이상적인 위치를 찾다 보니

조선왕릉의 세계유산 등재는 기존에 등재된 종묘, 창덕궁과 시너지효과를 일으켜

kimyg@yna.co.kr

(끝)

조선왕릉군, UNESCO 세계유산 됐다

뉴시스 | 이민정 | 입력 2009.06.27 11:07 | 수정 2009.06.27 11:09

【서울=뉴시스】

동구릉, 광릉 등 수도권의 왕릉부터 강원도 영월의 장릉까지 이르는 조선왕릉군이 유네스코(UNESCO·유엔교육과학문화기구) 세계유산이 됐다.

26일(현지시간) 스페인 세비야에서 열리고 있는 제 33차 유네스코 세계문화유산위원회에서

세계유산으로 등재되면 해당 국가의 국가 이미지가 높아진다. 그에 따른 관광효과도 기대된다.

유네스코는 세계유산으로 등재된 조선왕릉의 발전적 보존을 위해 일부 훼손된 능역의 원형을

특히 종묘 및 창덕궁에 이어 조선왕릉이 세계유산으로 등재됨에 따라 조선왕조 관련 문화유산들이

1972년 세계유산보호협약 탄생 이후 등재됐던 유산이 세계유산 리스트에서 삭제되는 경우는

현재 145개국에 걸쳐 679개의 문화유산, 174개의 자연유산, 25개의 자연문화유산이

조선왕릉의 비밀

http://blog.daum.net/k30355k/13744925

朝鮮王陵엔 '다빈치코드' 뺨치는 '컬처코드'가…

世界文化遺産 朝鮮王陵의 10가지 秘密

|

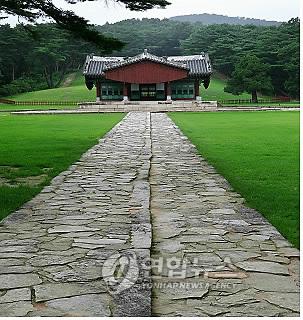

경기 여주군 세종대왕의 영릉. 봉분 뒤에서 바라본 풍경이다.

27일 유네스코 지정 세계문화유산으로 등재된 조선왕릉 40기는

이처럼 자연과 인공이 절묘하게 조화된 경관을 자아내고 있다.

여주=윤완준 기자

조선왕릉은 중국 일본에서는 찾아볼 수 없는 독특한 형식과 구조를 띠고 있다.

세계문화유산 등재를 계기로 조선왕릉만이 간직하고 있는 비밀 10가지를 들여다본다.

1. 조선왕릉은 왜 서울 경기에 몰려 있을까?

강원 영월로 유배돼 비극적 죽음을 맞이한 단종의 장릉(영월군)을 제외한

조선왕릉 39기는 서울 경기 일대에 모여 있다.

왕릉을 한양의 궁궐에서 10리(4km)∼100리(40km) 떨어진 곳에 조성했기 때문이다.

왕이 왕릉에서 제례를 올리기 위한 행차를 하루 만에 다녀올 수 있도록 거리를

고려한 결과이기도 하다.

2. 어느 쪽 봉분이 왕이고 어느 쪽이 왕비일까?

봉분 뒤에서 봤을 때 오른쪽이다.

조선왕릉은 우상좌하(右上左下) 원칙으로 왕이 오른쪽에 묻혔다.

덕종의 경릉(경기 고양시)만은 덕종이 왼쪽에, 비인 소혜왕후가 오른쪽에 묻혔다.

덕종은 왕세자로 죽었고 소혜왕후는 아들 성종이 즉위해 왕대비로 세상을 떠났기 때문이다.

3. 조선왕릉은 왜 거의 도굴이 안 됐을까?

세종의 영릉(경기 여주군) 석실 부재들의 이음매는 대형 철제 고리로 고정했고

입구에 '이중 돌 빗장'을 채웠다. 석실 사방은 석회 모래 자갈 반죽을 두껍게 채웠다.

부장품을 의궤에 상세히 남겼는데 부장품으로 모조품을 넣은 것도 도굴을 막은 한 요인이다.

4. 왕과 왕비가 항상 함께 묻히지 못한 까닭은?

중종의 두 번째 계비로 명종을 수렴청정한 '여걸' 문정왕후는 중종 옆에 묻히고 싶어

중종의 첫 번째 계비 장경왕후의 희릉(고양시) 옆에 있던 중종의 정릉을 삼성동으로 옮겼다.

하지만 문정왕후 사후 정릉에 물이 찬다는 이유로 결국 서울 노원구 공릉동에 외로이 묻혔다.

태릉이다.

5. 봉분 앞 혼유석의 정체는?

북을 닮은 고석(鼓石) 4개가 혼유석을 받치고 있다. 이 큰 돌은 제사 지내는 상처럼 보이지만, 아니다.

혼유석 밑에 석실로 연결되는 통로가 숨어 있다. 혼유석은 '지하의 밀실'을 봉인한 문인 셈.

실제로 고석에 새겨진 귀면(鬼面)은 문고리를 물었다.

6. 최장신 문·무석인은 어디에 있을까?

가장 큰 문·무석인은 철종의 예릉(고양시), 장경왕후의 희릉에 있다. 3m 이상이다.

중종 시대(16세기)는 석물의 장엄미가 최고조였던 때다. 철종은 19세기의 왕이 아닌가.

전문가들은 흥선대원군이 왕권 강화를 꿈꾸며 예릉을 위엄 있게 꾸몄다고 말한다.

7. 정자각의 계단은 왜 측면에 있을까?

해가 동쪽(시작과 탄생)에서 서쪽(끝과 죽음)으로 지는 자연 섭리를 인공 건축물에 활용한 것.

동쪽 계단은 2개, 서쪽 계단은 1개다.

올라갈 때는 참배자가 왕의 영혼과 함께 하지만 내려올 때는 참배자만 내려온다는 것.

왕의 영혼은 정자각 뒤 문을 통해 봉분으로 간다고 생각했다.

8. 봉분 뒤에는 왜 소나무가 많을까?

봉분 주변에 심은 떡갈나무는 산불을 막는 역할을 했다.

지대가 낮은 홍살문(왕릉 입구) 주변에는 습지에 강한 오리나무를 심었다.

태조의 건원릉(경기 구리시) 봉분에는 억새풀을 심었는데 고향인 함흥을 그리워한

태조를 위해 태종이 함흥에서 가져 왔다고 한다.

9. 고종의 홍릉과 순종의 유릉은 황제릉?

경기 남양주시 홍릉과 유릉은 황제릉으로 조성됐다.

홍·유릉은 정자각(평면이 '丁'자 모양) 대신 중국의 황제릉처럼 '一'자 모양의 침전(寢殿)을 세웠다.

능의 석물도 코끼리, 낙타 같은 낯선 동물을 배치했다.

왕릉의 석물이 왕을 호위하는 상징인 반면 홍·유릉의 석물은 황제의 위용을 드러낸다.

10. 서삼릉에는 왕족의 공동묘지가 있다?

공동묘지를 연상시킨다.

일제강점기와 광복 뒤 도시화 과정에서 자리를 잃은 묘와 원(왕세자와 왕세자비의 무덤)들이

서삼릉으로 쫓겨 왔다.

'공동묘지' 옆에는 왕족의 탯줄을 보관하는 태실 54기도 있다.

원래 태실은 전국의 명소에 묻었는데 일제가 서삼릉으로 몰아넣었다.

'역사관' 카테고리의 다른 글

| 친일파의 세종대왕이 광화문에 (0) | 2009.07.04 |

|---|---|

| 김홍도의 그림 `쌍겨리와 소` (0) | 2009.07.04 |

| 한 맺힌 덕수궁 (0) | 2009.06.24 |

| 잉카제국과 대립한 차차포야 석조도시 발견 (0) | 2009.06.06 |

| 1700년 전 ‘고대 로마’ 3D로 관광한다 (0) | 2009.06.06 |